Michael Hofstetter ist in tiefer Sorge. Errät er die Stücke? Errät er die Interpreten? Aus tiefster Not ruft seine Stimme, ob man nicht eine Vorauswahl der Aufnahmen besprechen könne? Können wir natürlich nicht! Aber seine Sorge ist völlig unbegründet. Denn wohl kaum ein Dirigent hat so ein breites Repertoire zwischen Barockmusik, Gluck-Expertise und Operette wie der 62-jährige Münchner, der seine Karriere in Wiesbaden begann, Chefdirigent bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen, beim Stuttgarter Kammerorchester und Generalmusikdirektor in Gießen war. Seit 2020 leitet er die biennalen Nürnberger Gluck-Festspiele, kennt sich aber genauso gut mit dem ungarischen Operettenkönig Emmerich Kálmán aus. Wer mit ihm Musik hört, den erwartet eine erquickliche Reise quer durch alle Genres.

Hasse: Bei labbri che Amore aus „La Gelosia“

Valer Sabadus, Hofkapelle München, Michael Hofstetter (Ltg)

Oehms 2011

Die Stimme kenne ich. Das ist Valer Barna-Sabadus mit unserer Hasse-Aufnahme. Ich habe es an den Vorhalten erkannt, die er ganz brav alle so gemacht hat, wie sie sein müssen. Valer hat eine der schönsten Stimmen, die es gibt. Als ich die das erste Mal gehört habe, dachte ich, es wäre eine Nachtigall, ich war wie vom Schlag getroffen.

Gluck: Ouvertüre zu „Armide“

Les Musiciens du Louvre, Marc Minkowski (Ltg)

Deutsche Grammophon 1999

Das ist eine Ouvertüre im französischen Stil mit einem Originalklangensemble. Das könnte Gluck sein, aber eine Oper, die ich noch nie dirigiert habe. Wenn es Franzosen sind, handelt es sich vielleicht um „Armide“. Gluck ist der erste, der die Seele und den Seinsgrund des Menschen auf die Bühne bringt – nach dem Jahrhundert der Barockoper mit der Darstellung letztlich austauschbarer Affekte. Bei Gluck jedoch, der ja nur wenig später groß wurde, kommt der individuelle Mensch zum Vorschein. Das Wunder von Gluck ist, dass er anderthalb Jahrhunderte vorausgreift und musikalisch darzustellen versteht, was dann Carl Gustav Jung als analytische Wissenschaft formuliert. Damit ist er ein Verismo-Komponist des 18. Jahrhunderts und bereitete die Romantik vor. Er hat in seiner Klangrede eine Seelensprache für den Menschen gefunden. Sein Pech war, dass man irgendwann vergessen hat, wie man ihn aufführen muss – als Psychodrama. Aus seiner Welt sind Hollywooddramen gemacht. Die Partituren sind jedoch nicht sehr kompliziert und wurden deswegen lange missverstanden.

Gluck: Ich will vor wilden Stürmen aus „Die Hochzeit von Herkules und Hebe“

Peter Schreier, Kammerorchester Berlin

Berlin Classics 1968

Ich kann’s nicht erraten, aber es stammt vermutlich aus der Zeit, in der man die Counterpartien mit Männerstimmen besetzt hat. Wahrscheinlich siebziger Jahre. Würde man heute nicht mehr so machen, und mit modernen Instrumenten fehlt einiges an Farben. Trotzdem: toll musiziert!

Mozart: Voi che sapete aus „Le nozze die Figaro“

Valer Sabadus, Großes Orchester Graz, M. Hofstetter (Ltg)

Oehms 2015

Dieser Mozart könnte auch eine Aufnahme von mir sein, weil ich mich atmen höre. Mein Gott, das ist wirklich überirdisch! Das haben wir damals in Graz gemacht. – Was, die Streicher sind unsauber? Naja, war eine Live-Aufnahme. Man hört natürlich sofort, wenn nur einer ganz leicht danebengreift im non vibrato. Letzteres brauche ich aber für dieses Repertoire in reiner Stimmung.

Händel: Ouvertüre zu „Alcina“

Pera Ensemble, L’arte del mondo, Werner Erhardt (Ltg)

dhm 2011

Das ist bestimmt das Pera Ensemble mit den großen Rahmentrommeln! Mit denen habe ich auch schon ein tolles Projekt gemacht unter dem Titel „One God“, bei dem es um christliche, jüdische und muslimische Musik ging. Den kulturellen Austausch zwischen Orient und Okzident gab es ja schon lange vor Händel und Mozart. So wurde etwa aus der Oud die Laute. Offenbar scheint dieser Austausch heute schwieriger.

Nicolai: Ouvertüre zu „Die lustigen Weiber von Windsor“

Staatskapelle Berlin, Bernhard Klee (Ltg)

Brilliant Classics 1976

Eine großartige ältere Aufnahme, bei der man sogar in den Streichern das Herz klopfen hört, ganz plastisch. Otto Nicolai ist ebenso unterschätzt wie Respighi, E. T. A. Hoffmann, Spohr, Poulenc oder andere, die man nicht einer bestimmten Epoche zuordnen kann. Lortzing zum Beispiel gehört zu den wunderbaren Komponisten mit einem so feinen Witz, der überhaupt nicht bräsig ist, wie es das Klischee will. Wenn man das in die biedere Ecke stellt, sitzt man dem gleichen Fehler auf wie bei der Beurteilung von Carl Spitzwegs Malerei. In den „Erinnerungen an die Welt von gestern“ beschreibt Stefan Zweig, wie zwei Weltkriege eine unfassbar brillante, reichhaltige Kultur vernichtet haben. Wenn politische Brutalität die Menschen verdummt, geht auch viel Witz verloren, gerade in der Spieloper oder Operette, zu der wir sicher noch kommen werden.

Offenbach: La Grande-Duchesse de Gérolstein

Les Musiciens du Louvre, Marc Minkowski (Ltg)

Virgin Classics 2005

Offenbach! Der Großmeister des Humors. Auch ein lange verkanntes Genie. Das muss die Großherzogin sein. Die witzige Orchestrierung hat er sich von Rossini abgeschaut. Davon gab es ja mehrere Fassungen, je nach Größe des Theaters. Und auf der Bühne standen halb Sänger, halb Schauspieler.

Dostal: Man spricht heut nur noch von Clivia aus „Clivia“

A. Rothenberger, Hamburger Rundfunkorchester

Membran 1951

Weder Léhar noch Kálmán, würde ich sagen. Aber die Aufnahme muss aus der Zeit der dritten Epoche sein, als man noch wusste, wie Operette geht. 1951? Ist das etwa Anneliese Rothenberger? Man hört hier noch die Lebendigkeit der dreißiger Jahre.

J. Strauss: Im Feuerstrom der Reben aus „Die Fledermaus“

Wiener Symphoniker, Willi Boskovsky (Ltg)

EMI 1972

Ich hätte gern noch die alte Johann-Strauß-Kapelle im Original gehört, bevor der schöne Eduard, also der letzte der drei Brüder, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion einen ganzen Eisenbahnwaggon voll Noten des aufgelösten Ensembles verbrannt hat. Was den Erfolg der „Fledermaus“ ausmacht? Es gibt daneben nur wenige andere Stücke – wie Bohème oder Figaro – bei denen jeder Ton der Partitur derart perfekt sitzt. Da möchte man auch nicht kürzen, weil alles wertvoll ist; weil man weiß, so muss es sein, da stimmt alles. Das ist ganz große Kunst, weswegen gerade diese Operette in letzter Zeit ein Revival erlebt. Das hat einerseits mit der künstlerischen Rehabilitation der Gattung insgesamt zu tun, die sich auf gute Vorbilder und gewissenhafte Forschung gründet, und andererseits natürlich auch mit dem Bestreben zu wohldosiertem Eskapismus. Das eine schließt das andere nicht aus.

Lincke: Ouvertüre zu „Frau Luna“

Orchester des BR, Werner Schmidt-Boelcke (Ltg)

Acanta 1978

„Frau Luna“, die Berliner Operette! Ich hatte das große Glück, während meines Studiums der Kirchenmusik in einem Tourneetheater zu jobben und dadurch dieses ganze Repertoire learning by doing kennenzulernen. Man hört, dass es sich auch hier lohnt, sich mit Originalklang zu beschäftigen. Wir haben ja auch bei manchen Operetten eine ganz andere klangliche Vorstellung, die von der modernen Besetzungsstärke ausgeht. Der Streicherapparat war zum Beispiel bei Strauss deutlich kleiner, als wir das heute oft machen, so dass das Verhältnis zu den Bläsern viel besser ausgewogen war, was einen ganz anderen Gesamtklang ergab.

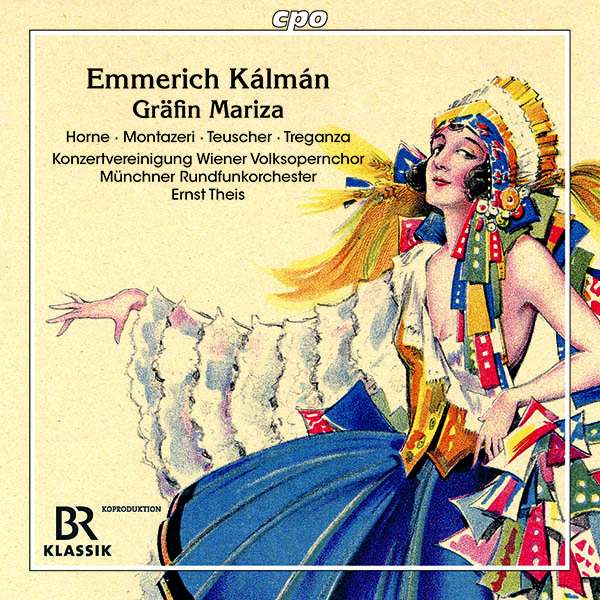

Kálmán: Ouvertüre zu „Gräfin Mariza“

Münchner Rundfunkorchester, Ernst Theis (Ltg)

cpo 2018

Das ist mit das Beste: die Ouvertüre der „Gräfin Mariza“. Hier kombiniert Kálmán wirklich den großen Orchesterapparat mit dem Schlagwerk. Wunderbar, das möchte ich gleich selber dirigieren, ach Gott! Hören Sie nur den Kontrapunkt: Der Orchestersatz ist so pfiffig!

Kálmán: Gott im Himmel aus „Ein Herbstmanöver“

Philharmonisches Orchester Gießen, M. Hofstetter (Ltg)

Oehms 2019

Die größte Entdeckung, ein wahrer Schatz, war für mich Kálmáns „Herbstmanöver“, wobei es sich dabei um die deutsche Umarbeitung seiner ungarischen Operette „Tatárjárás“ handelt. Übersetzt heißt das „Tatarenplage“, was witzig gemeint war. Nach hundert Jahren haben wir das wieder ausgegraben. Das ist so ein Prototyp, bei dem man denkt, das habe ich schon mal gehört. Das Stück geriet zum einen in Vergessenheit, weil sich Kálmán dann nochmal selbst überflügelt hat, zum anderen, weil es kurz vor dem Ersten Weltkrieg entstand und dann nicht mehr gespielt werden konnte, weil die reitenden Soldaten im Giftgas umgekommen sind. Die Kriege haben nachhaltig den Witz verdorben.