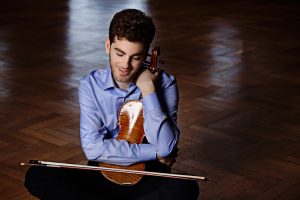

Emmanuel Tjeknavorian ist der „Klassik-Tjek“ ‒ so zumindest verkauft ihn „radio klassik Stephansdom“, wo der Geiger seinen Charme und seine Kompetenz in einer eigenen Radioshow beweisen darf. Aber als Digital Native nutzt der Geiger nicht nur klassische Medien wie Radio oder CD, sondern auch die sozialen Netzwerke und Streaming-Formate – davon überzeugt, dass die Konzerte von Beethoven, Brahms, Sibelius oder seinem Vater Loris Tjeknavorian nicht nur die Generation 60 plus ansprechen können. Das Interview fand statt in Köln nach einer Probe zu einem Geisterkonzert mit dem WDR Sinfonierochester, geleitet vom Chefdirigenten Cristian Măcelaru, der sich während der ersten Minuten zum Gespräch dazugesellt.

Wann haben Sie realisiert, dass sich mit der Pandemie das Kulturleben nicht nur vorübergehend, sondern fundamental verändern würde?

Cristian Măcelaru: Es kam alles so plötzlich, dass niemand das einschätzen konnte. Ich war im Februar in Japan und mir ist aufgefallen, dass da mehr Menschen als sonst Gesichtsmasken trugen. Dann bin ich in die USA gereist, wo es keine Probleme gab. Zurück in Deutschland wurde die Stimmung kritischer ‒ und am 15. März war mit einem Schlag alles vorbei. Es dauerte also nur eine Woche, bis der Proben- und Konzertbetrieb plötzlich komplett heruntergefahren war. Dann begann die Phase der Unsicherheit, auch für die Musiker. Ich glaube, wenn man ihnen gleich gesagt hätte, dass wir den Betrieb jetzt für zwei Jahre einstellen würden, hätten sich viele besser gefühlt als mit der aktuellen Planlosigkeit.

Emmanuel Tjeknavorian: Nach meiner Meinung hängt die Reaktion auf den Lockdown sehr von der jeweiligen Persönlichkeit ab. Für Pessimisten bricht gleich eine ganze Welt zusammen, wenn sie nichts mehr zu tun haben. Ich selbst versuche das Beste aus jeder Situation zu machen. Und da ich seit meinem 19. Lebensjahr nur unterwegs war, war es auch eine Wohltat, zu Hause bleiben zu dürfen. Normalerweise habe ich gar keine Zeit, meine Interpretationen noch einmal Takt für Takt anhand der Noten zu überprüfen ‒ diese Zeit hatte ich jetzt. Ich konnte nach dem ersten Lockdown mehrfach dirigieren, weil Orchester plötzlich Terminlücken hatten und Aufnahmen machen wollten. Die Chance hätte ich ohne Corona wahrscheinlich nicht gehabt. Aber klar, irgendwann vermisst man die Dinge, die man liebt ‒ und wir lieben es eben, für Menschen zu spielen.

Ich habe den Eindruck, dass sich – nicht zuletzt unter dem Druck der Abstandsregeln – auch die Konzertprogramme geändert haben, dass sie insgesamt erfinderischer wurden.

Măcelaru: Ich denke schon, dass jetzt mehr Orchester mit ausgefallenem Repertoire experimentieren als vor der Pandemie. Dabei habe ich von Anfang an gesagt, dass ich keine Bearbeitungen großer Werke dirigieren werde, sondern lieber Originalrepertoire für kleinere Besetzungen. Wenn wir also die vierte Sinfonie von Gustav Mahler nicht spielen können, dann will ich nicht die Bearbeitung von Arnold Schönberg als Ersatz, sondern lieber dessen eigene Kammersinfonie ‒ es gibt doch unendlich viel Repertoire.

Tjeknavorian: Auch die Privatveranstalter können aufgrund der Hygieneregeln keine vollen Säle mehr verkaufen. Das ist wirtschaftlich ein Problem ‒ aber es besteht jetzt auch kein Zwang mehr, nur die ganz populären Konzerte zu spielen, damit viel Publikum kommt. Warum nicht mal das Violinkonzert von William Walton aufs Programm setzen? Die Pandemie ist auch eine Aufforderung, ein bisschen einfallsreicher zu werden.

Im Moment wird auch die Frage diskutiert, wie Streamings von Konzerten bezahlt werden können bzw. müssen.

Măcelaru. Das ist eine wichtige Frage, die vor allem für die freien Künstlerinnen und Künstler geklärt werden muss. Der Rundfunk hat hier den Vorteil, dass er gebührenfinanziert ist und wir unsere Videos kostenfrei ins Netz stellen können.

Tjeknavorian: Meine Erfahrung ist, dass Menschen aus meiner Generation ohnehin nicht für ein Livestreaming bezahlen würden. Was sie nicht umsonst haben können, interessiert sie nicht. Auch eine CD ist heute nur noch eine Werbemaßnahme. Einnehmen kann man damit fast nichts, weil die meisten Internetnutzer sich die Musik über Spotify oder über die sozialen Netzwerke anhören. Ich selbst habe ein paarmal versucht, Konzerte als bezahlten Livestream anzubieten ‒ aber mehr als zwanzig Leute kamen da nicht zusammen.

(Cristian Măcelaru verabschiedet sich)

Herr Tjeknavorian, was sagen Sie zu den Auseinandersetzungen zwischen Armenien und Aserbaidschan um Berg-Karabach?

Tjeknavorian: Ich beobachte das, aber ich habe beschlossen, das nicht mehr zu kommentieren.

Auch in Ihrer Familie spielten Krieg und Vertreibung eine Rolle: Ihre Eltern sind armenisch, Ihr Vater, ein bedeutender Dirigent und Komponist, wurde 1937 im Iran geboren. Wie kam es dazu?

Tjeknavorian: Als Folge der Vertreibung und Ermordung vieler Armenier seit 1915 ist weltweit eine armenische Diaspora entstanden: in Bulgarien, Frankreich oder Amerika. Die Familie meiner Großeltern ist in den Iran geflohen.

Ihr Vater ist nicht nur ein bekannter Komponist und Dirigent, sondern war um 1990 auch ein Vorkämpfer für die armenische Unabhängigkeit. Hat er deshalb darauf bestanden, dass Sie nach Ihrer Geburt in Wien Ihre Kindheit in Armenien verbringen sollten?

Tjeknavorian: Für überzeugte armenischstämmige Menschen ist die Sprache sehr wichtig. Meine Eltern wollten, dass ich und meine Schwester die Sprache gut beherrschen. Und deshalb waren wir vier Jahre in der Volksschule in Armenien und sind dann nach Wien zurückgekommen.

Sie hatten in Armenien auch Ihren ersten Geigenlehrer. Sind Sie dabei mit armenischer Musiktradition in Kontakt gekommen?

Tjeknavorian: Ich glaube, musikalisch war mein Unterricht sowjetisch geprägt. Man darf ja nicht vergessen, dass ich im Jahr 2000 angefangen habe, Geige zu spielen. Da lag der Zusammenbruch der Sowjetunion nur ein paar Jahre zurück. Mein Lehrer war damals über siebzig Jahre alt und ein durch und durch sowjetisch geprägter Geigenpädagoge, der das grundsolide Spiel der „russischen Schule“ vermittelte. Und die hat sich nie viel Gedanken darüber gemacht, was in der Violinschule von Leopold Mozart stand, sondern man hat Mozart mit viel Tonschönheit gespielt. Das ist natürlich etwas ganz anderes als die westeuropäische Musiziertradition, bei der man sehr viel mehr nachdenkt, was der Komponist wollte. Ich darf das sagen, weil ich beide Welten sehr intensiv kennengelernt habe. Meinem letzten Lehrer Gerhard Schulz wäre es nie in den Sinn gekommen, in Mendelssohns Violinkonzert ein Diminuendo zu machen, wenn ein Crescendo geschrieben stand ‒ nur weil es mehr Effekt macht. Schulz macht sich mehr Gedanken über musikalische Details, um den Komponisten wirklich zu verstehen.

Wenn ich Ihre jüngste Aufnahme des Sibelius-Konzerts höre, dann treten technische Dinge fast in den Hintergrund ‒ so sehr berückt Ihr sinnliches Spiel, mit dem Sie die Geige fast liebkosen.

Tjeknavorian: Ich freue mich, dass Sie das so sehen. Manche Musiker gehen wie „Kampfgeiger“ oder „Klavierberserker“ an ihr Instrument heran. Mir gefällt, dass man in der deutschen Sprache sagt: Ich „spiele“ die Geige. Das erinnert mich an die kleinen Kinder in meiner Bekanntschaft, die mit einer Selbstverständlichkeit und Natürlichkeit, aber auch einer Detailverliebtheit ihre Spielzeuge zerlegen und dann wieder zusammenbauen. Das geschieht alles ohne Druck und ohne Zwang, das inspiriert mich.

Zur Natürlichkeit kommt bei den Kindern auch die Liebe zur Sache. Ich höre bei Ihnen, dass Sie jeden einzelnen Ton mit Liebe formen, ohne den großen Bogen zu vernachlässigen.

Tjeknavorian: Genau das ist mein Ziel. Und das ist auch eine Motivation, warum ich jetzt mehr dirigieren werde: weil ich glaube, dass man das im großen Kollektiv erreichen kann. Das hat natürlich auch mit Arbeit zu tun, aber wenn achtzig Leute zusammen abheben, weil es natürlich geschieht und nicht gewollt ‒ das ist schon ein Glücksgefühl.

Sie spielen eine Geige von 1689 aus der Werkstatt von Antonio Stradivari und haben einmal gesagt, das Instrument habe Sie „nie im Stich gelassen“. Das klingt nach einer erfüllten Beziehung. Was bedeutet für Sie die „Ehe“ mit der Violine?

Tjeknavorian: Also da dringen wir jetzt in Bereiche, wo Worte enden. Ich habe große Erfahrung mit verschiedenen Instrumenten, und deshalb kann ich mit denen ‒ egal ob das eine 100-Euro-Geige, eine Guarneri oder eine Stradivari ist ‒ ganz schnell in eine Beziehung treten, um das Beste herauszuholen. Aber es gab auch Instrumente, die einfach ein Eigenleben führen ‒ wo man das Gefühl hat, die Geige sagt dir, mit wieviel Bogengeschwindigkeit du spielen musst, mit wieviel Druck. Sie diktiert dir, was zu tun ist, damit sie optimal klingt.

Sind Sie ihr auch manchmal böse?

Tjeknavorian: Nein, und das ist das Schöne, dass man daran gar nicht denkt. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die jede Woche zum Geigenbauer rennen, um dieses oder jenes ändern oder erneuern zu lassen. Meine Geige habe ich so übernommen, wie sie jetzt ist, es wurde keine einzige Veränderung vorgenommen. Und ich habe damit meine Stimme gefunden. Sie kann besonders zart sein ‒ und dann im entscheidenden Moment das nötige Feuer entfachen. Das war heute in der Probe sehr deutlich zu merken: Ich habe sehr besonnen und lieblich einige Stellen im Beethoven-Konzert gespielt. Und dann kamen wir zum Brahms-Konzert, und sofort konnte ich eine ganz andere Geschichte erzählen, die Geige hat mich tatsächlich nicht im Stich gelassen. Vielleicht weil ich eher pazifistisch denke und nicht möchte, dass ein Kampf mit der Musik oder mit der Geige stattfindet ‒ oder eben mit den Orchestermusikern, wenn ich dirigiere.

Um auf unser Gespräch vom Beginn über die Pandemie zurückzukommen: Auch Sie mussten Absagen interessanter Projekte hinnehmen. Sind Sie trotzdem ein glücklicher Mensch?

Tjeknavorian: Jedenfalls verfalle ich nicht in Depressionen, weil meine Dirigate bei schönen Sommerfestivals ausgefallen sind oder ich im April nicht mit dem Gürzenich-Orchester spielen konnte. Nein, ich versuche, das Beste aus der Situation zu machen und halte es eher mit einer Sportartikel-Werbung, auch wenn das ziemlich pauschal klingt: „Just do it“. Für mich trifft das die Sache: just go out on stage and do it.