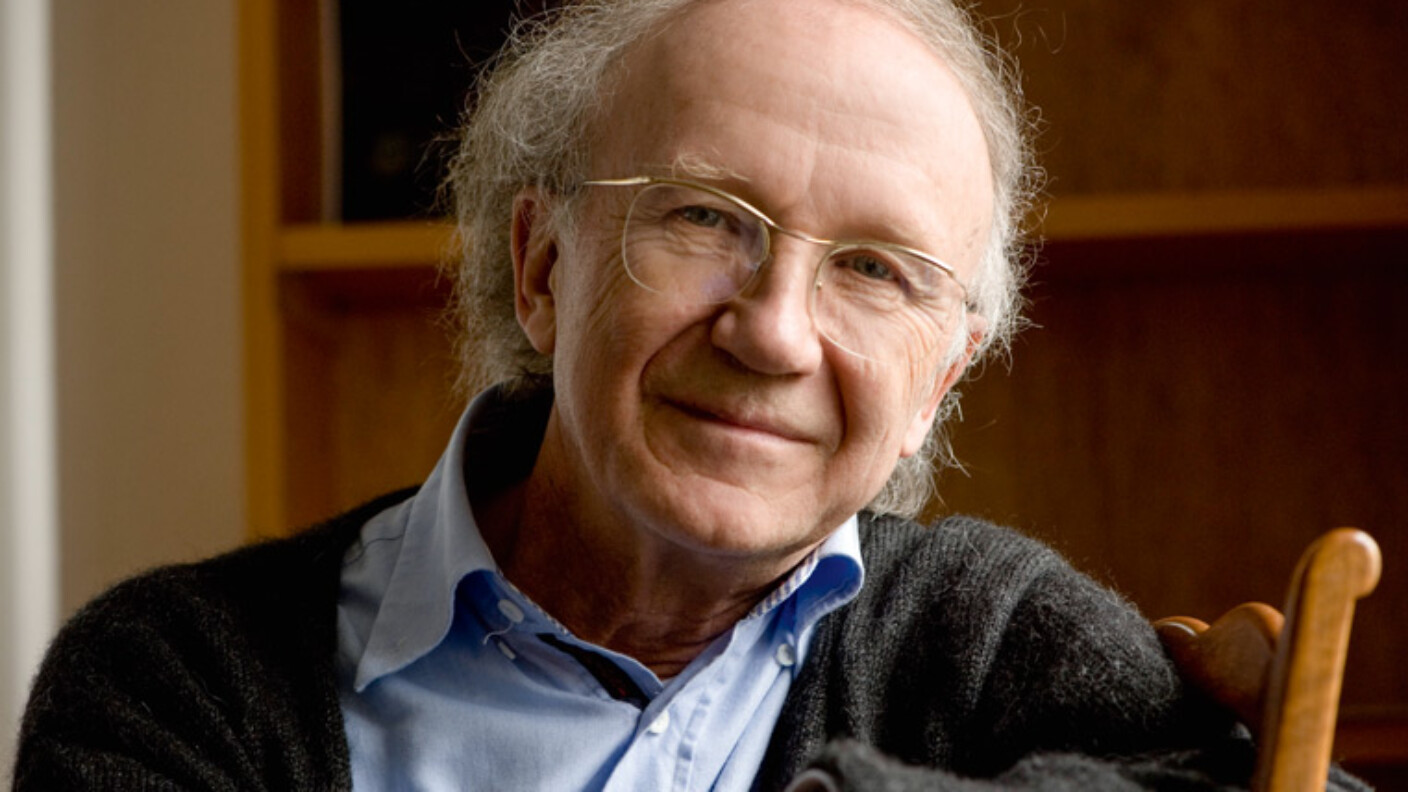

Licht flutet durch die gewölbte Fensterfront in den Wintergarten der Villa Eschenburg, dem Sitz des Lübecker Brahms-Instituts. Im Nebenraum probt der Deutsche Kammerchor Schumanns „Requiem für Mignon“, während Dirigent Heinz Holliger – im Globetrotter-Look mit Rucksack und altersweißem Pferdeschwanz – sich noch Zeit für ein Interview nimmt.

Herr Holliger, Sie sagen, es sei ihr Anliegen, mit Ihrer Musik immer wieder bis an die Grenzen zu gehen. Was meinen Sie damit?

Für mich findet Kunst überhaupt nur an den Grenzen statt. In der Mitte gibt es eigentlich nichts, was die Kunst interessieren könnte. Auch sogenannte konservative Komponisten wie Mendelssohn oder Mozart sind immer an die Grenze gegangen. Dazu muss man keine Geige zersägen, sondern einen musikalischen Gedanken konsequent zu Ende denken.

Hat man in Ihrem Alter nicht manchmal das Gefühl, bereits alle Grenzen überschritten zu haben?

Jeder Moment im Leben eines Musikers ist ein besonderer Moment. Ein Komponist wird niemals ein Problem zweimal auf die gleiche Weise lösen. Er versucht – wie Wolfgang Hildesheimer in seiner Mozart-Biografie – ständig einen neuen Zugang zu finden, um auf diese Weise ins Zentrum vorzustoßen. Das ist das Zeichen des Schöpferischen.

Wie kann ein Komponist das Publikum heute noch überraschen?

Das ist schwer. Es gibt ja keine Übereinkunft mehr über Formen und Syntax wie etwa zur Zeit des Barock. Dennoch sollte der Komponist versuchen, sich nicht chaotisch in seinem Zeichensystem zu bewegen. Die Musik meiner Oper „Schneewittchen“ ist zum Beispiel sehr komplex. Trotzdem gebe ich dem Zuhörer Anhaltspunkte: zum Beispiel die Glasharmonika für den gläsernen Sarg. Oder einfache Symbole wie Tropfen oder eine Tempelglocke – das kennt jeder. Klangsinnlichkeit und größtmögliche Klarheit sind mir sehr wichtig.

Daneben arbeiten Sie aber auch mit versteckten Botschaften …

… wenn ich mir zum Beispiel ein Tonhöhenalphabet baue, das jedem Buchstaben einen bestimmten Ton zuordnet. Oder wenn ich einem Rhythmus bestimmte Daten zugrunde lege. Ich glaube, jeder Komponist hat sein Alchemisten-Kämmerlein, wo er ein bisschen zaubert.

Sollte der Zuhörer die Zutaten des Zauber-Süppchens kennen?

Man soll merken, dass irgendetwas dahinter steht und das Ganze nicht aus dem Stegreif heraus entstanden ist. Daher arbeite ich eigentlich immer mit Geheimcodes, die ich aber auch verändere. Gerade wenn der analytische Zuhörer denkt, jetzt hat er es verstanden, läuft er schon wieder ins Leere. Ich möchte eben nicht, dass man meine Musik eins zu eins entziffert.

Befinden sich auch Zelenka und Schumann, mit denen Sie sich als Interpret viel beschäftigt haben, in Ihrem Alchemisten-Kämmerlein?

Das sind zwei Komponisten, die mich sehr inspirieren. Schumann steht sicher an erster Stelle. Ich habe seine gesamten Orchesterwerke und Konzerte dirigiert und aufgenommen und die Sinfonien sehr genau analysiert. Sie stehen nicht nur in der Nachfolge Beethovens, sondern sind etwas völlig Neues. Leider gibt es da viele Vorurteile …

… dass Schumann nicht ganz Herr seiner Sinne war?

Selbst die miesesten Leute gestehen zum Glück ein, dass Schumann, während er seine Sinfonien komponiert hat, noch geistig gesund war. Er hat seine verrücktesten Stücke ja in früher Jugend geschrieben. Erst später wurde er immer klassischer oder strukturbewusster. Das ist geradezu gegenläufig zu dem, was man behauptet.

Wie würden Sie ihre Ihre eigene musikalische Entwicklung beschreiben? Anfang der 1970er-Jahre haben Sie ja mit sehr experimentellen Stücken Aufmerksamkeit erregt. Bei „Cardiophonie“ etwa verlässt der Oboist am Ende fluchtartig das Podium …

Das Stück wird lediglich von einer einzigen musikalischen Idee getragen: das Feedback zwischen dem Tempo des Herzschlags und des Atems. Das ist eine Art Teufelskreis, ein auskomponiertes Accelerando, das fast ein letales Ende nehmen könnte. Dabei ist das körperlich vielleicht viel schockierender als musikalisch: Das Hören eines Herzschlags ist für viele Leute eine echte Belastung.

Auch in Ihrem Stück „Kreis“ müssen die Ausführenden eine ungewöhnliche Aufgabe bewältigen …

Da werden die Instrumente zwischen den Musikern im Kreis herumgegeben, so dass ein Musiker nur ab und zu das Instrument spielt, das er wirklich professionell beherrscht. So kommt etwas ganz Verzerrtes, anderes zustande. Auch das ist ein völlig surreales Stück, mit dem ich das leere Virtuosentum kritisiere und wo am Schluss nur noch die Teile der Instrumente in der Mitte und die Musiker wie tote Stiere bei einer Corrida am Boden liegen und dann weggezogen werden.

Wie sind Sie zum Dirigieren gekommen?

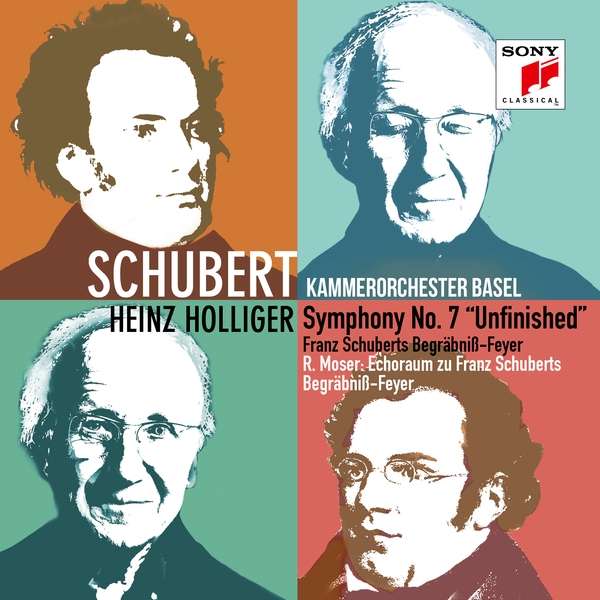

Angefangen habe ich damit hauptsächlich für meine eigenen Werke. Aber auch, um Dinge zu erfahren, die das Repertoire für Oboe nicht bietet. Als Solist habe ich viel Barockmusik gespielt, aber als Dirigent lockt mich das überhaupt nicht. Die Oratorien von Schumann sind dagegen eine wahre Schatztruhe, aber kaum einer kennt diese Stücke und führt sie auf. Genau wie die Opern von Haydn und Schubert – unglaubliche Schätze, die völlig brach liegen.

Aber Ihr Herz schlägt auch für Außenseiter wie den Franzosen Charles Koechlin, dessen Musik Sie mit dem Radio-Sinfonieorchester Stuttgart eingespielt haben …

Ich kenne nur Außenseiter in der Kunst. Brahms hat probiert, bürgerlich zu sein, deshalb trug er diesen Bart – aber es ist ihm zum Glück nicht gelungen. Er hatte viele Probleme zu verbergen, hat Berge von Briefen verbrannt und damit ganze Strecken seines Lebens ausgewischt. Wenn Sie mir einen Komponisten nennen können, der nur in der Mitte gegrast hat, wäre ich für einen Hinweis dankbar.

Es gibt vielleicht solche, die mehr am gesellschaftlichen Leben teilgenommen haben als andere …

Aber dann eher in der Weise, wie Debussy von Strawinsky sagt: Er küsst den reichen Damen die Hand und tritt ihnen gleichzeitig auf die Füße. Er hatte diese riesigen Hände eines Bauern und dann dieses Gesicht … Daneben diese klassizistische Musik, in die er das alles einpacken wollte. Dabei bricht die byzantinische Seite immer wieder hervor – vor allem in seinen späten Werken. Und dann Schönberg, der durch die Zwölftonmusik die abendländische Kunst retten wollte. Seine Musik ist aber nur dort genial, wo sich der unlösliche Widerspruch manifestiert. Wo er versucht, etwas in ein Kästchen zu pressen, was dort nicht hineinpasst, Intuition mit strukturellem Denken in Einklang zu bringen. Ich glaube, ein Komponist kann nicht lügen. Das richtet sich am Schluss immer gegen ihn selbst.

Wie schwer ist es Ihnen gefallen, Ihr wahres Künstler-Ich zu finden, sich stilistisch von Ihrem Lehrer Pierre Boulez zu lösen?

Ich hatte nie solche Probleme und ja auch schon ein sehr strenges Studium bei Sándor Veress absolviert. Boulez hat einmal in einem Artikel geschrieben, ihm sei vom ersten Moment an klar gewesen, ich sei eine Persönlichkeit, die man nicht ändern könne und eigentlich ein unverbesserlicher Romantiker. Aber ich habe wie ein Kleptomane alles von ihm genommen, was ich brauchen konnte. Was Orchestrierungskunst und harmonisches Hören anbelangt, habe ich bei ihm unendlich viel gelernt.