Auch mit 70 Jahren absolviert Jordi Savall ein enormes Arbeitspensum. Die meiste Zeit des Jahres ist er als Gambist und Dirigent unterwegs in aller Welt. Daneben leitet er mehrere Ensembles und eine Schallplattenfirma, gibt Meisterkurse, forscht nach neuen Werken, entwickelt Projekte, lehrt an der Juilliard School in New York, produziert Hörbücher, komponiert. Und doch nimmt er sich, morgens beim Frühstück in seinem Berliner Hotel, Zeit für ein Interview – und wirkt dabei sehr entspannt.

Herr Savall, Sie haben Cello studiert und sind dann zur Gambe gewechselt. Was hat die Gambe, was das Cello nicht hat?

Jordi Savall: Cello wurde immer gespielt, die Gambe war verschwunden. Das heißt, man musste sie wiedererwecken, sie retten – eine faszinierende Aufgabe für einen jungen Musiker. Zweitens: Die Gambe hat ein ganz besonderes Repertoire, hochinteressant von seiner musikalischen Qualität und von seiner Bedeutung her. Über die Cello-Bibliothek von Schott habe ich Transkriptionen alter Gambenliteratur kennengelernt. Dann bin ich in ein Musikgeschäft in Barcelona gegangen, habe dort nach Gamben-Musik gesucht und sie gespielt – ich fand diese Werke toll. Auf dem Konservatorium musste ich Brahms, Beethoven, Boccherini, Schumann usw. spielen, aber als ich fertig war mit dem Studium, habe ich mich frei gefühlt, weiterzuforschen. Über Freunde bin ich zufällig an eine Gambe gekommen und habe sofort den Unterschied gemerkt: Ein Cello hat ja vier Saiten, die sehr stark gespannt sind, eine Gambe hat sechs oder sieben Saiten, viel weniger stark gespannt und in Terz- oder Quartstimmung. Das ist praktisch eine Laute mit Bogen. Diese sehr intime Mischung von einem Harmonie- und einem Melodie-Instrument hat mich fasziniert und fasziniert mich immer noch. Dieser Klang, der zärtlich ist, aber reich an Farben und Harmonien, gespannt, aber trotzdem locker – das ist die Gambe. Das Cello hat eine wunderbare Stimme, aber mehr wie ein Operntenor. Die Gambe dagegen kann sprechen, kann flüstern.

Haben Sie das Cellospiel ganz aufgegeben?

Savall: Ich habe keine Zeit, Cello wirklich zu üben. Als Gustav Leonhardt „La petite bande“ gegründet hat, waren wir drei Cellisten: Anner Bylsma, Wieland Kuijken und ich. Aber als ich mein eigenes Ensemble „Hesperion“ gegründet habe und begann, die verschiedenen Gamben-Instrumente zu erforschen, habe ich aufgehört. Diskant-Gambe, Alt-Gambe, Bass-Gambe, Lyra-Viol, Rebec, Rebab, Vielle … – das wird zu viel, da muss man sich spezialisieren.

Sind Sie Instrumentensammler?

Savall: Nein, ich habe nie ein Instrument gekauft, das ich nicht auch spielen wollte. Ein Instrument ist für mich etwas Lebendiges.

Warum sind Sie der Gambe treu geblieben?

Savall: Nikolaus Harnoncourt gehört der ersten Generation an. Er hat zwar auch Gambe gespielt, aber das war nie sein größtes Interesse. Bei mir stand immer die Gambe im Mittelpunkt. Das Dirigieren ist mit dem Repertoire hinzugekommen, bei Monteverdis Marienvesper zum Beispiel musste ich dirigieren. Wenn ich allein bin mit meinem Instrument, ist die Musik zu hundert Prozent von mir. Wenn ich dirigiere, machen die Musiker vieles für mich. So total mit der Musik in Verbindung zu sein, ist fantastisch. Man entscheidet jede Atmung, jeden Ton, jede Artikulation – alles. Ein schwerer Tag, an dem ich komplizierte Probleme zu lösen habe, fängt für mich an mit einer halben Stunde mit meiner Gambe. Ich spiele eine Bach-Sarabande oder ein Stück von Marin Marais, und da bekomme ich eine wahnsinnige Energie, das ist wie eine Zen-Meditationsstunde, man befreit sich von allen Problemen.

Viele Dirigenten der Alten Musik erobern sich mit der Zeit das 19. und 20. Jahrhundert. Warum ziehen Sie eine klare Grenze?

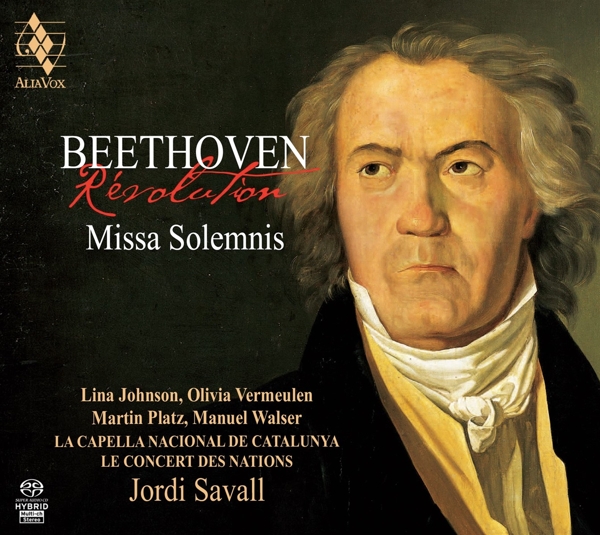

Savall: Wie viele von diesen Musikern machen ganz frühe Musik? Das Leben ist zu kurz, um eine so große Zeitspanne intensiv zu erforschen. Und als Spanier, als Katalane habe ich eine starke Verbundenheit zu jenen Zeiten, als unsere Musikkultur sehr universell war. Diese frühe Zeit ist sehr reich, sehr bereichernd – und sehr unbekannt. Dagegen kennen wir das 19. Jahrhundert ziemlich gut. Es wäre ein Unsinn, wenn ich viel Zeit verwenden würde auf etwas, das viele Leute machen. Außerdem habe ich ja die „Eroica“, das Mozart-Requiem, die „Sieben letzten Worte“ von Haydn usw. aufgenommen.

Die Alte Musik ist ganz anders organisiert als die traditionelle Orchesterlandschaft. Die Musiker sind Freiberufler, die Dirigenten müssen ihre eigenen Ensembles gründen…

Savall: Und das ist nicht richtig! Dass die Sinfonieorchester überall zu hundert Prozent vom Staat finanziert werden, und die Musiker, die forschen und Neues entdecken, mit kleinen Subventionen und hohem Risiko überleben – das ist nicht richtig.

Wäre es ein Ideal, wenn es in den Musikzentren feste Alte-Musik-Ensembles gäbe, und Sie könnten von Ensemble zu Ensemble reisen?

Savall: So müsste es aussehen! Oder es müsste in jeder Stadt einen festen Platz für die repräsentativen Ensembles für Alte Musik geben. Denn die erfüllen eine sehr wichtige Aufgabe: Sie sorgen dafür, dass die Musik von Mittelalter, Renaissance und Barock heute noch hörbar ist. Das sollte nicht nur einer Privat-Finanzierung überlassen sein. Stellen Sie sich vor, man würde nur noch Museen, die moderne Kunst und Werke des 19. Jahrhunderts zeigen, subventionieren, und die Pflege der älteren Kunst überlassen wir Privatleuten – das wäre inakzeptabel.

Es frisst doch sicher viel Zeit und Energie, Ensembles zu gründen und zu organisieren.

Savall: Ja, aber das ist die einzige Möglichkeit, solche Projekte zu machen. Wir haben unsere Ensembles ja gegründet, um ein bestimmtes Repertoire zu machen: Hesperion für die Mittelalter- und Renaissance-Musik, die Capella Reial für Vokalmusik, besonders spanische und italienische, Le concert des nations für Orchestermusik des 17. und 18. Jahrhunderts. Wir haben über 200 Schallplatten produziert, mit Musik vom 8. bis ins 19. Jahrhundert – und das war nur möglich, weil wir die Kontrolle über die Ensembles hatten und weil wir mit einigen Musikern schon seit 1976 zusammenarbeiten. Das ist auch eine Erklärung dafür, warum wir so viele Projekte und so viele Konzerte machen können. Für das Konzert mit Musik aus Istanbul heute Abend um acht fangen wir um drei an zu proben – und das auch nur, weil wir einen Soundcheck machen müssen. Wir haben das Programm gut vorbereitet, wir haben schon über 20 Konzerte gespielt, wir kennen uns gut – das Konzert wird besser, wenn wir nicht zu viel proben.

Wieviel ist denn wirklich notiert, wieviel ist improvisiert?

Savall: Jede Epoche hat ihre Regeln und ihren Stil. Bei einer Cantiga zum Beispiel haben wir die Melodie in der originalen Notation und die Texte. Und dann organisieren und proben wir den Ablauf: Die erste Strophe machen wir mit Stimme und Laute, in der zweiten kommt die Vielle dazu oder die Flöte, im dritten das Schlagzeug – wir organisieren das Stück, aber es wird keine Note aufgeschrieben. Was wir dann spielen, kommt natürlich aus dem Wissen über diesen Stil und aus unserer Erfahrung.

Klingt es dann, wie es vor hunderten von Jahren geklungen hat?

Savall: Da muss man unterscheiden: Wir versuchen in dem Stil der Zeit zu spielen, soviel wir darüber wissen. Und wir benutzen die Instrumente, die man damals gespielt hat. Aber die musikalische Kreativität ist natürlich die von heute, wir Musiker sind Leute von heute.

Aber was den Stil angeht, sind Sie sich sicher?

Savall: Absolut! Sehr vieles ist belegt in den Quellen. Aber Musik ist keine absolute Wissenschaft, es gibt keine Wahrheit, wir Menschen sind immer subjektiv. In einer Kirche nehmen wir ein anderes Tempo als in einem Theatersaal – die Musik ist immer verschieden. Das wichtige ist: In dem Moment, in dem man Musik macht, muss das, was man gelernt hat, so tief in einem sein, dass man nicht mehr darüber nachdenkt. Die Musik muss aus sich selbst heraus sprechen. Wenn Sie Ihre Muttersprache sprechen, kommen die Worte von selbst. Ich muss jetzt, wenn ich Deutsch spreche, manchmal nachdenken, wie sagt man das? Deshalb bin ich weniger schnell und präzis. Wenn ich ein Konzert gebe, muss ich versuchen, zu spielen, wie ich eine Muttersprache spreche.

Sie machen viele CDs. Widerspricht das nicht dem improvisierten Charakter der Musik, dass die Hörer sich zu Hause nur immer wieder eine Version anhören können?

Savall: Ja, aber diese Fassung ist völlig improvisiert. Wir machen verschiedene Versionen und wählen die inspirierteste, die interessanteste aus. Die sind so verschieden, dass man sie nicht zusammenschneiden kann. Aber natürlich sind Konzerte etwas ganz anderes, sie sind immer eine Bereicherung. Ich würde es vergleichen mit den Trapezkünstlern im Zirkus. Im Konzert haben Sie kein Schutznetz, wenn Sie runterfallen, sind Sie tot – da dürfen Sie Ihr Leben nicht riskieren. Im Studio können Sie es mehrmals versuchen, da können Sie mehr riskieren, und wenn es funktioniert, ist es fantastisch. Wir nehmen unsere CDs oft in Kirchen auf, und wir arbeiten da von sieben Uhr abends bis sieben Uhr morgens. Wir lassen uns Zeit, wir probieren, wir warten auf den Moment, wo sich eine ganz besondere Stimmung, eine Magie ergibt. Und das ist oft um vier oder fünf Uhr früh, wenn Sie schon total müde sind. Man braucht dann, wie die Franzosen sagen, den supplément d’âme, man braucht dann mehr Geist. Da kommen eine Sensibilität, eine Freiheit hinzu, das ist fantastisch, das kompensiert die Tatsache, dass kein Publikum da ist. Wir nehmen uns diese Zeit. Das ist auch der Grund, warum wir unsere Schallplattenfirma gegründet haben.

Seit Jahrzehnten wird schon in Archiven und Bibliotheken geforscht. Glauben Sie, dass noch große Meisterwerke zu entdecken sind?

Savall: Ich werde Ihre Frage in einem universellen Kontext beantworten. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir bereit sind anzuerkennen, dass der Okzident kein Monopol auf große Meisterwerke hat. So viele Jahre haben wir gedacht: Die Welt ist das Abendland. Jetzt erst beginnen wir auch die Schätze, die Schönheiten in anderen Kulturen zu entdecken. Und da gibt es noch viel zu entdecken. Das erfordert aber auch: offen zu sein, neugierig zu sein. Ein Projekt wie „Istanbul“ hat mich eine andere, eine wunderbare Welt entdecken lassen, die ich nicht kannte.

Die Neugierde hat Sie nie verlassen?

Savall: Eine schöne Musik zu entdecken ist immer ein Geschenk. Die Geschichte zu studieren ist auch ein wunderbares Geschenk. Die größte Gefahr unserer Welt sind Amnesie und Intoleranz. Und die Medizin dagegen sind Gedächtnis und Diversität. Wir können keine Zukunft bauen, wenn wir vergessen haben. Wir haben furchtbare Dinge, aber auch schöne Dinge in unserer Geschichte. Wir müssen beide Seiten in Erinnerung behalten.