Als Joshua Bell in New York den Telefonhörer abnimmt, entschuldigt er sich zunächst: „Ich bin erst vor ein paar Minuten aufgestanden, meine Gedanken könnten noch nicht ganz klar sein.“ Doch dann entwickelt sich ein lebhaftes Gespräch mit dem 46-jährigen Stargeiger über Authentizität, Crossover, seinen langen Weg zu Bach und Eingriffe in den Notentext.

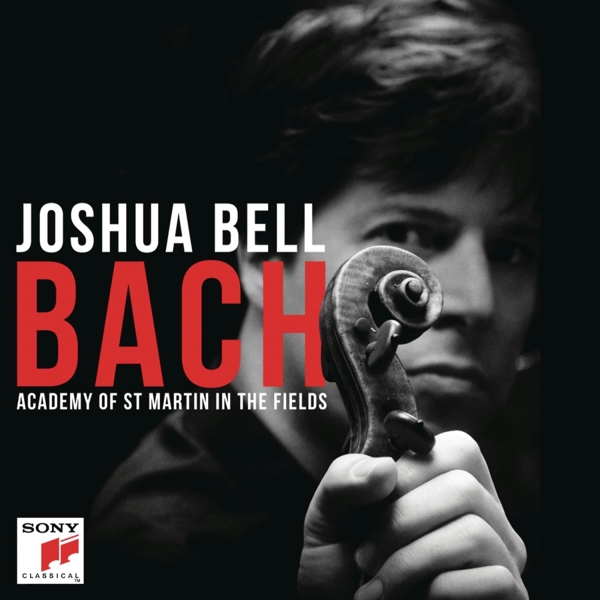

Mr. Bell, Ihr Label schreibt, die aktuelle CD sei Ihre allererste Bach-Aufnahme …

Ach, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum die das so betonen. Aber es stimmt, ich habe in meinem Leben etwa 40 Aufnahmen gemacht – und das ist jetzt die erste mit Bach.

Warum haben Sie sich so lange Zeit gelassen?

Bachs Musik ist etwas, was ich nicht überstürzen wollte. Und ich hatte zuvor einfach nie das Gefühl, dass es der richtige Moment war oder die Gegebenheiten passten. Dass ich es nun gemacht habe, hat mit der engen Beziehung zur Academy of St Martin in the Fields zu tun: Wir musizieren viel zusammen und haben auch die Bach-Konzerte in den letzten Jahren häufig aufgeführt. Für mich ist die Academy für dieses Projekt der richtige Partner – und es ist jetzt die richtige Zeit.

Vielleicht auch, weil Sie selbst mittlerweile „erwachsen“ geworden sind?

Ich denke schon. Diese Frage, ob man sich reif dafür fühlt, spielt mit rein – wobei man darauf auch ewig warten könnte (lacht): Man fühlt sich ja nie reif genug, denn jedes Jahr lernt man etwas dazu. Insofern sollte man sich darüber nicht zu sehr den Kopf zerbrechen. Indes hat sich an meiner Herangehensweise an Bach und die Barockmusik im Lauf der Zeit viel geändert. Das hat auch damit zu tun, dass die Bewegung der historischen Aufführungspraxis in den vergangenen zwei Jahrzehnten sehr stark geworden ist: In meiner Teenagerzeit habe ich Bach noch ganz anders gespielt – das würde ich heute als altmodisch empfinden.

Inwiefern?

Meine Helden waren damals Geiger wie Jascha Heifetz, Fritz Kreisler, Henryk Szeryng oder Nathan Milstein – die romantische Generation des Geigenspiels. Szeryng galt als die Referenz für Bach, aber so eine Interpretation kann ich mir heute nicht mehr anhören. Das klingt für mich wunderbar und falsch zugleich (lacht). Der Gebrauch des Bogens, das Tönehalten, die Schwere, der Mangel an Tänzerischem oder auch manche Bindebögen scheinen mir da sehr fehl am Platze – und all das hat einen negativen Einfluss auf das, was für mich die Seele dieser Musik ist.

Wobei Sie selbst sich ja keineswegs der historischen Aufführungspraxis verschrieben haben.

Nein. Es gibt zwar wunderbare historische Interpretationen, aber ich habe auch viele Aufführungen sogenannter Barockspezialisten gehört, wo ich dachte: Es ist alles so korrekt , so authentisch, doch wo ist die Seele? Es klang wie eine Leiche, die man nach dem Tod noch einmal wundervoll präpariert. Der Körper ist da, sieht perfekt aus, aber es fehlt das Leben.

Sind diese großen Interpretationsunterschiede auch immer ein Resultat der Gesellschaft und ihrer Zeit?

Das spielt eine Rolle, ganz sicher. Wir können uns diesem Einfluss auch gar nicht entziehen. Nehmen wir Beethoven: Ich habe schon so viele wunderbare Dirigenten gehört – weshalb ich mich mit den alten Aufnahmen sehr schwer tue, selbst wenn es sich um große Dirigenten wie Furtwängler handelt. Eine Eroica, die unglaublich langsam und schwerfällig musiziert wird: Geprägt von der heutigen Zeit fällt es mir da schwer, diese alten Interpretationen zu schätzen und ihre Großartigkeit zu erkennen.

Hörgewohnheiten verändern sich eben.

Ja, aber das ist auch eine Herausforderung für die Hörer und Klassikliebhaber. Nämlich sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, dass die Interpretation, die man gewohnt ist, nicht die einzig wahre ist. Das würde uns allen gut tun, wenn wir neue Interpretationen hören: Dass wir in dem Moment unseren Speicher löschen und uns darauf einlassen, was der Künstler macht und aus welcher Richtung er kommt. Ich kenne das von mir: Manchmal höre ich Aufnahmen und habe diesen Reflex, sofort die Stopptaste zu drücken, weil es so anders ist, als ich es erwartet habe. Aber dann versuche ich herauszufinden, was der Künstler mir damit sagen will – und ich wünschte mir, wir wären da alle etwas offener.

Was muss eine Interpretation haben, damit sie Ihnen gefällt?

Ich suche nach Aufrichtigkeit. Ich glaube auch, dass wir alle die Fähigkeit besitzen, Aufrichtigkeit in der Musik, in einer Interpretation zu spüren. Ich mag es nicht, etwas zu hören, was unaufrichtig ist, wenn nur um der Provokation oder eines Prinzips Willen musiziert wird.

Die Klassik kämpft ja um mehr Aufmerksamkeit. Steht da das starre Festhalten an Tradition und Notentext im Weg?

Das ist schwierig zu beantworten. Ich selbst gebe viel dafür, so authentisch wie möglich zu sein und versuche an das heranzukommen, was der Komponist will. Es ist wohl beides: Es gibt Momente, wo wir uns lockerer machen sollten, aber wir müssen eben auch behutsam etwas reproduzieren, was aus einer anderen Zeit stammt.

Inwieweit kann Crossover der Klassik bei ihrem Kampf um mehr Aufmerksamkeit helfen?

Ich selbst habe mit ein paar unglaublichen Jazz- und Bluegrass-Musikern wie etwa Edgar Meyer und Chick Corea gearbeitet und von ihnen sehr viel gelernt. Natürlich habe auch ich meine Skepsis gegenüber Crossover – aber dann schauen Sie sich Leonard Bernstein an, einen der größten Musiker des 20. Jahrhunderts: Er hat Musik für den Broadway geschrieben. Und ich bin sicher, auch damals, als er die Wiener Philharmoniker dirigierte, gab es bestimmt Leute, die gesagt haben, „ich will nicht die Bühne mit jemandem teilen, der ein Broadway-Stück schreibt.“

Lassen Sie uns noch über Ihre Geige sprechen. Sie spielen eine Stradivari – inwiefern verändert sich der Klang von Joshua Bell, wenn Sie das Instrument wechseln?

Das hat schon einen sehr großen Einfluss. Ich sehe das wie eine Beziehung zu einem Seelenverwandten, etwa dem Lebenspartner. Du willst ja jemanden finden, der dich als Mensch so gut wie möglich sein lässt – dass du fühlst: Jetzt bin ich die beste Version von mir. Das Gleiche gilt für die Geige: Wenn du die richtige findest, ermöglicht sie dir, dass du dich auf die bestmögliche Art und Weise ausdrücken kannst. Für meine Geige gilt das auch noch nach 13 Jahren – wobei es durchaus Tage gibt, wo ich sie gerne weglegen und eine andere spielen würde. Aber ich komme dann immer wieder zurück und verliebe mich neu in mein Instrument.

Sie haben Ihr voriges Instrument für zwei Millionen Dollar verkauft und dann diese Stradivari von 1713 für vier Millionen Dollar erworben…

… so in etwa, ja. Natürlich war das eine große Investition, aber ich habe diese hohe Summe gar nicht so im Kopf. Ich bin einfach glücklich, dass sie mir gehört und ich nicht abhängig bin von jemandem, der mir das Instrument nur leiht.

Einst hat auf diesem Instrument auch der jüdische Geiger Bronisław Huberman gespielt, der 1933 beschloss, nicht mehr in Deutschland aufzutreten. Sie selbst haben auch jüdische Wurzeln …

… ja, meine Mutter ist jüdisch.

Mit welchen Gefühlen kommen Sie heute nach Deutschland?

Als ich jünger war und das erste Mal nach Deutschland kam, da habe ich tatsächlich ältere Leute angesprochen und sie gefragt: „Was haben Sie im Zweiten Weltkrieg gemacht?“ Heute denke ich dagegen an Bach, Mozart oder Brahms, nicht an den Krieg oder an Menschen, deren Namen ich hier gar nicht erwähnen will. Deutschland ist ein wunderbarer Ort, um Musik zu machen, von dort stammt so viel großartige Musik, und es gibt ein großes Verständnis für die Sprache dieser Musik. Insofern habe ich heute nur gute Gefühle, wenn ich nach Deutschland komme.