Renée Fleming gehört mit ihrem lyrischen Sopran zu den unumstrittenen Stars der internationalen Musikszene. Wenn sich 2014 der Geburtstag von Richard Strauss zum 150. Mal jährt, wird die Amerikanerin auch wieder öfter auf den Bühnen dieser Welt zu sehen sein: in Wien, New York – und in Dresden. Hier ist sie auch zu Gast beim Silvesterkonzert der Sächsischen Staatskapelle.

Eben ist auf DVD nicht nur Ariadne auf Naxos, sondern auch Ihr erstes Konzert mit der Staatskapelle Dresden erschienen. Wie nehmen Sie eigentlich die Orchester wahr, mit denen Sie musizieren?

Renée Fleming: Die Qualität der Orchester in Deutschland und Österreich ist im Allgemeinen sehr hoch. Ich nehme diese Zusammenarbeit immer sehr professionell, aber doch eher im Hintergrund wahr. Für mich ist eher der Kontakt zum Dirigenten entscheidend. Mit Christian Thielemann pflege ich eine wunderbare Beziehung.

Was macht ihn so besonders?

Fleming: Er ist unheimlich sensibel und stützt die Sänger sehr. Mit seinen fantastischen Ideen verlangt er auch sehr viel. Vor kurzem habe ich ein Beethoven-Programm unter seiner Leitung gehört, da stimmte einfach alles! Besser geht es nicht.

Sie schwärmen ja richtig.

Fleming: Ja, weil er auch keine große Geste macht, er braucht das nicht. Thielemann kann ein Orchester so führen, dass es von sich aus raffinierter spielt. Sagen wir: es schwebt. Ich könnte zum Beispiel sonst eine Ariadne gar nicht singen, weil die Musik sehr üppig instrumentiert ist. Mit Christian fühlt sich das wie Kammermusik an. Ihre Bereitschaft, die Fähigkeiten und Grenzen der eigenen Stimme so gut einzuschätzen, ist nicht jedem Sänger gegeben. Diese Sensibilität für die eigene Stimme ist ein Muss, sonst macht man Fehler, die das wichtigste Handwerkszeug eines Sängers kaputt machen.

Laufen junge Sänger heutzutage eher Gefahr, zu schnell verbraucht zu sein?

Fleming: Das ist eine sehr persönliche Sache. Kluge Sänger können nein sagen, sie müssen zumindest auf untrügliche Signale reagieren. Wenn man zu früh zu viel singt, was einem eigentlich nicht liegt, hat man sehr bald ein technisches Problem.

Hat sich der Druck auf Solisten erhöht?

Fleming: Auf jeden Fall. Das Leben verlangt sehr viel von uns, da geht es ja nicht nur um hohe Töne. Es gilt ja auch gegen Kollegen zu bestehen, die viel lauter singen – da verbraucht man sich schnell. Deswegen singe ich keinen Puccini und wenig Verdi, dafür bin ich nicht gemacht.

Und gut singen allein reicht ja auch noch nicht für eine erfolgreiche Karriere.

Fleming: Richtig, Sie müssen auch noch schön aussehen, das verlangen Zuhörer wie Regisseure. Ich vermittle das auch gern den Schülern in meinen Meisterkursen: Die Zeit des Rampensängers ist vorbei, es braucht glaubwürdige Sängerdarsteller. Und es braucht mehr Stars wie Jonas Kaufmann, von dem das Publikum wissen will, was er jeden Morgen frühstückt. Diese medial ausgebreitete Berühmtheit nützt uns als Vermittlern klassischer Musik.

2014 wird als Strauss-Jahr gefeiert. Warum liegt Ihnen so viel an ihm?

Fleming: Seine Rollen passen nicht nur stimmlich, sondern vor allem menschlich zu mir. Die Marschallin im „Rosenkavalier“ ist meine Lieblingsrolle. Man kann sie immer wieder anders spielen. Diese Frau gehört zu uns allen, jeder versteht ihre Fragen nach Zeit, Vergänglichkeit und Schönheit.

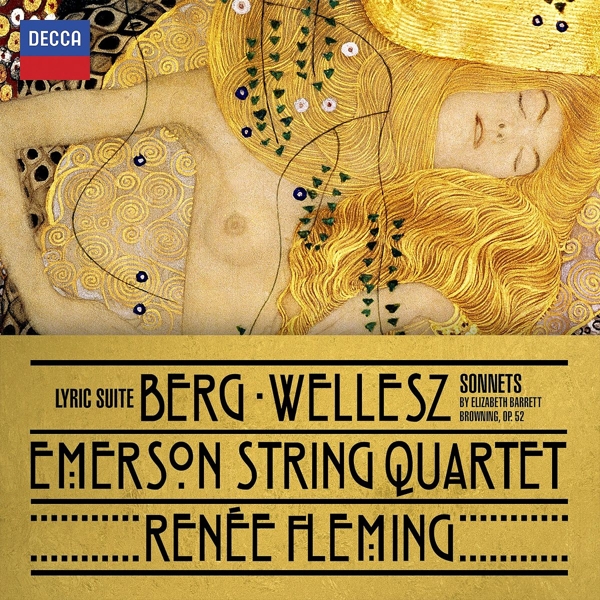

Neben den bekannten Rollen kümmern Sie sich aber auch um Repertoire jenseits ausgetretener Pfade. Auf Ihrer neuen CD findet sich viel Unbekanntes. Suchen Sie sich das selbst aus?

Fleming: Es ist eine große Leidenschaft von mir, unbekannter Musik die Geltung zu verschaffen, die sie verdient. Gerade die slawischen Sachen sind sicher außergewöhnlich, wenn auch kein Geheimnis mehr, denn Sie finden ja heute fast alles im Internet. Dennoch gibt es noch viel zu entdecken.

Was interessiert Sie so an der slawischen Musik?

Fleming: Auf jeden Fall die Nähe zur Folklore. Volkslieder sind mir sehr nahe – da wird vieles zitiert und geht direkt ins Herz. Einfach und in Strophenform, das habe ich immer geliebt.

Das Gegenteil davon sind komplexe Werke, die teilweise stark konstruiert inszeniert werden. Stört Sie das?

Fleming: Nein, wenn das Konzept stimmt. Ich mache ja nicht so viel Oper, aber wenn, dann arbeite ich zum Beispiel viel mit Robert Carsen zusammen, den ich für einen sehr klugen Regisseur halte und dessen Konzepte immer gut funktionieren. Manchmal sehe ich auch Inszenierungen, deren Erzählwert ich nicht nachvollziehen kann, aber ich finde das auch nicht schlimm. Ich würde mich selbst nicht als konservativ bezeichnen, werde aber vor allem für konservative Opern angefragt.

Was meinen Sie damit?

Fleming: Es ist doch so: Seit 100 Jahren spielt man immer wieder das gleiche Repertoire. Die alten Opern verkaufen sich besser als neue. Also müssen Sie versuchen, damit neue Geschichten zu erzählen – oder eben gleich ganz neue Opern zu entwickeln, die den Themen unserer Zeit entsprechen. Die zeitgenössische Oper hat doch vor allem ein Problem. Ich finde, alle Opernhäuser sollten dazu verpflichtet werden, die Moderne zu pflegen.

Aber Sie sagen ja selbst – die hat es schwer.

Fleming: Nun ja, in der Festspielzeit ist es leichter, da zieht das Publikum vielleicht mit, aber im normalen Repertoirealltag wird es allgemein immer schwieriger, Karten zu verkaufen. Ich sehe das zum Beispiel in Chicago, wo ich als Beraterin fungiere: Da müssen Sie erst mal 3600 Plätze füllen, an der MET sind es 4000. Ohne öffentliche Förderung sind Sie geradezu gezwungen, ein konservatives Programm zu fahren.

Woran liegt es, dass das Interesse an der Oper stagniert?

Fleming: Auf die hohe Kunst muss man sich einlassen, das braucht Müßiggang. Das Leben wird aber immer komplexer, wir brauchen mehr Zeit statt weniger. In der Schule findet kaum noch Musik statt, im Elternhaus schon gar nicht.

Wird es in Amerika noch mehr Häuser treffen wie die New York City Opera?

Fleming: Ich fürchte ja. Auch die Orchester haben zurzeit große Schwierigkeiten. In den 90er Jahren gab es ja schon mal eine Welle. Damals haben kreative Menschen Wege gefunden, kleiner und billiger zu produzieren ohne Abstriche an der Qualität. Also – es gibt noch Hoffnung.