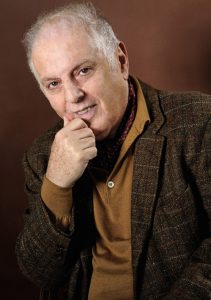

Man kann seine Visionen wie ein Prophet in die Welt hinaustragen, man kann sie aber auch ganz einfach verwirklichen. Daniel Barenboim gehört zu letztgenannter Spezies: als genialer Pragmatiker, der seine Kräfte und Mittel dazu nutzt, seine Ideen in die Wirklichkeit umzusetzen. 1999 gründete der Dirigent und Pianist mit seinem Weggefährten Edward Said das West-Eastern Divan Orchestra mit jungen Musikern. Sie alle stammen aus Nationen des Nahen Ostens und Nordafrika, aus Ländern also, die von wechselseitiger Feindschaft geprägt sind. In Berlin können seit Oktober Musiker aus ebendiesem Kulturenkreis an der Barenboim-Said Akademie studieren. Nun wird das Herzstück der Akademie eröffnet: ein großer Kammermusiksaal, der hinsichtlich seiner Konzeption und seiner Akustik Maßstäbe setzen wird.

Herr Barenboim, wie fällt Ihr Resümee für das erste Semester der Barenboim-Said Akademie aus?

Daniel Barenboim: Ich bin zufrieden! Man muss aber noch sehen, wie die Balance zwischen musikalischer und geistiger Ausbildung funktioniert. Die geistige Erziehung ins Musikstudium einzubinden ist ja ganz neu.

„Das Denken in der Musik wird unterschätzt“

Wozu eigentlich diese geistige Erziehung?

Barenboim: Nehmen wir die Philosophie-Vorlesungen, die zweimal in der Woche an der Akademie gehalten werden: Wenn man jung ist und Karriere machen will, übt man irgendwann so viel, dass man nur noch ein Sklave des eigenen Instruments ist. Das wollen wir damit aufbrechen. Das Element des Denkens ist in der Musik so wichtig wie unterschätzt. Dabei befruchtet es die Kunst ungemein! Die Studenten sollen nicht nur lernen, Musik zu spielen, sondern auch Musik zu denken.

Das klingt jetzt recht abstrakt …

Barenboim: Die ganze instrumentale Musik ist abstrakt, das ist ja der Punkt! Lassen Sie es mich so erklären: Wenn wir in einem Buch über einen Tisch lesen, dann denken Sie vielleicht an einen runden Tisch und ich an einen eckigen. Aber es bleibt ein Tisch. In der Musik hingegen brauchen Sie viel größere Assoziationswelten, um wirklich kreativ musizieren zu können. Deswegen ist es so wichtig, sich nicht nur mit Tönen zu befassen, sondern auch mit Ideen. Ein ganz simples Beispiel: Häufig starten Musiker ein längeres Crescendo zu energisch und können es dann nicht mehr bis zum Ende hin steigern. Führt man sich aber vor Augen, wie Wasser auf dem Herd stetig bis zum Siedepunkt erhitzt wird, fällt einem das Crescendieren schon deutlich einfacher.

Ein weiterer wichtiger Teil der Akademie ist auch der Pierre Boulez Saal, den der Architekt Frank Gehry als Freundschaftsdienst ohne Entgelt konzeptionierte. Wie lange kennen Sie sich schon?

Barenboim: Gar nicht so lange, vielleicht sieben oder acht Jahre. Da wir aber viele gemeinsame Freunde haben, insbesondere Pierre Boulez, haben wir schon vorher viel voneinander gehört. Es war also eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir uns persönlich kennenlernen durften.

Wann haben Sie sich zum ersten Mal über den Bau eines Konzertsaals unterhalten?

Barenboim: Noch bevor die Akademie selbst ins Gespräch kam! Letzten Endes war es seine Idee: An der Yale Universität stellte er seinen Studenten die Aufgabe, einen Konzertsaal zu entwerfen, verbunden mit einer Akademie für des Divan Orchester, das er sehr schätzt. Dann lud er mich nach New York zu einem Treffen mit den Studenten ein, um mit ihnen darüber ins Gespräch zu kommen. Ursprünglich war der Plan, einen solchen Saal in Istanbul zu bauen, was sich dann allerdings zerschlagen hat. Kurz darauf gab es aber die Möglichkeit in Berlin.

Der Saal ist hinsichtlich seiner Ästhetik und Konzeption außergewöhnlich, um nicht zu sagen: einzigartig. Wie kam es dazu?

Barenboim: Gehry und ich haben uns über die Tatsache unterhalten, dass es in einem konventionellen Konzertsaal zwei Gemeinden gibt: die Musiker auf der Bühne und das Publikum im Zuschauerraum. Die beiden Ovale des Zuschauerraums, die die Bühne des neuen Saals umspannen, geben uns die Möglichkeit, eine einzige Gemeinde zu schaffen. Der erste Saal, in den auch hinter der Bühne ein größerer Zuhörerraum integriert wurde, war übrigens die Philharmonie in Berlin, die noch heute von der ganzen Welt bewundert wird. Und es ist meines Wissens einmalig, dass ein Gebäude auch nach über fünfzig Jahren noch ein Symbol für Modernität ist.

Aber wird der Pierre Boulez Saal dann auch den akustischen Anforderungen gerecht?

Barenboim: Ich bin sehr zufrieden damit. Dem Akustiker Yasuhisa Toyota ist es gelungen, einen wunderbaren Klang zu ermöglichen, der fast überall im Raum die gleiche Qualität hat, ganz gleich, ob man nun vor, hinter oder über dem Orchester sitzt. Dadurch lassen sich auch unterschiedliche Bühnensituationen herstellen, was besonders für zeitgenössische Stücke interessant ist, aber nicht nur: Ich werde zum Beispiel sämtliche Schubert-Sonaten dort spielen. Dabei erlaubt es mir der Raum, die erste Hälfte mit Blick nach rechts zu spielen und in der zweiten Hälfte das Klavier zur anderen Seite zu drehen.

Ebenso flexibel und vielseitig wie der Saal soll auch das neu gegründete Boulez-Ensemble werden.

Barenboim: Für den Saal wollte ich auch ein eigenes Ensemble haben, aber keines, das sich ausschließlich mit einer Epoche oder Stilistik beschäftigt.

Heißt das, dass in Ihren Augen die Spezialisierungen von Ensembles oder Künstlern nicht mehr zeitgemäß sind?

Barenboim: Doch, doch! Wenn sich Leute unbedingt spezialisieren wollen – warum nicht? Pierre Boulez’ Ensemble intercontemporain etwa ist ganz wunderbar. Aber ich bin grundsätzlich gegen „Ghettos“, also dem Barock-Ghetto oder dem Zeitgenössische-Musik-Ghetto und so weiter. Ich glaube, dass für die Entwicklung jedes Musikers Vielfalt sehr wichtig ist. Man spielt nun mal ein Beethoven-Pianissimo ganz anders, wenn man auch ein Debussy-Pianissimo kennt. Ein anderes Beispiel: Wenn man als Dirigent Strawinskys „Sacre du printemps“ dirigiert, bekommt man ein Gefühl für rhythmische Elemente in der Musik, das man niemals erlangen kann, wenn man nur Beethoven dirigiert.

Warum war es Ihnen so wichtig, dass Saal und Ensemble nach Pierre Boulez benannt werden?

Barenboim: Boulez repräsentiert so vieles in der Musik! Er war nicht nur ein großer Komponist, er hat auch die ganze Programmatik der Musikwelt verändert. Als er anfing zu dirigieren, ignorierten die Orchester zum Beispiel die gesamte Zweite Wiener Schule. Das hat er verändert. Er war einfach ein unglaublich schöpferischer Mensch. Daher dachte ich, dass es richtig wäre, Ensemble und Saal nach ihm zu benennen.

Pierre Boulez, Frank Gehry, Edward Said: Das waren bzw. sind alles wichtige Weggefährten für Sie. Ist der Bau einer solchen Akademie samt Veranstaltungsort ein Vorhaben, das man nur mit Freunden verwirklichen kann?

Barenboim: Mit Freundschaft hat das nichts zu tun, sondern mit der Sache an sich! Wir alle teilen oder teilten – Boulez und Said sind ja leider schon verstorben – sehr ähnliche Vorstellungen über die Kultur und die Menschheit an sich. Deswegen habe ich damals mit Edward Said das West-Eastern Divan Orchestra gegründet, deshalb heißt die Akademie auch Barenboim-Said Akademie: Wir beide waren der Meinung, dass es wichtig ist, Musiker nicht nur künstlerisch, sondern auch geistig zu erziehen. Auch mit Boulez teilte ich viele Ansichten: Wir beide sahen etwa gleichermaßen die Notwendigkeit, dass Musik nicht als museale Kunst begriffen werden darf.

Zu diesem Gedanken passt auch der vielzitierte Anspruch, dass der Pierre Boulez Saal ein Ort für das „denkende Ohr“ sein soll. Aber muss das nicht jeder Konzertsaal sein?

Barenboim: Das ist schon richtig. Aber wissen Sie, heutzutage kann man hochgebildet und hochkultiviert sein, ohne auch nur irgendeine Beziehung zur Musik zu haben. Und seit es praktisch überall Musik gibt – im Flugzeug, im Fahrstuhl, im Kaufhaus – hat man sich daran gewöhnt, Musik wahrzunehmen, ohne sie wirklich zu hören. Man kann nun mal in kein Konzert gehen und erwarten, dass die Magie der Musik einfach so kommt und einen in eine andere Welt trägt. Man muss sich der Musik öffnen, ganz so, wie man sich wichtigen Aussagen im Leben öffnet, die wir mit unseren Worten treffen.

Angesichts der innovativen Ansätze hinsichtlich des Saals – was wäre Ihnen lieber: dass er am Ende ein strahlendes Unikat bleibt oder dass er zur Blaupause wird für weitere derartige Konzertorte in anderen Städten?

Barenboim: Wenn der Mensch etwas Positives erschafft, gehört es ihm nicht mehr allein, sondern der ganzen Gesellschaft. Das ist meine Überzeugung. Wenn der Saal also gut wird und dem Publikum gefällt, dann gehört er nicht mehr Frank Gehry oder mir. Und wenn andere das Konzept aufgreifen und es vielleicht sogar erweitern, dann wäre ich sehr glücklich.