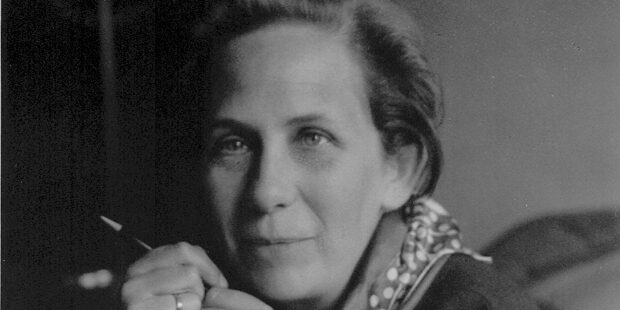

Felicitas Kukuck – Felicitas wer? In den großen Konzertsälen der Welt ist der Name kaum anzutreffen, und auch das Lexikon „Komponisten der Gegenwart“ verzeichnet die Musikerin nicht. Bestens bekannt hingegen ist die am 2. November 1914 geborene Hamburgerin in der Gemeinschaft der Konzert- und Kirchenchöre, in ihrer Heimatstadt und besonders im Stadtteil Blankenese, wo sie von 1948 bis zu ihrem Tode im Jahr 2001 lebte und wirkte. Kein Wunder also, dass vor allem die Hanseaten Kukucks 100. Geburtstag mit einer Serie von Konzerten feiern; doch auch in Berlin, Frankfurt, Freiburg, Erfurt und Potsdam sind ihre Werke derzeit zu hören: Neu- oder Wiederentdeckung?

Schülerin von Paul Hindemith

Wurde Felicitas Kukuck doch als Komponistin gleich mehrfach an ihrer beruflichen Entwicklung gehindert – und ließ sich dennoch nie entmutigen: Mehr als 200 Werke von ihr wurden zeitlebens aufgeführt – der weit größere Teil indes schlummert noch in den Archiven. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war eine Frau, die komponierte, einfach die Ausnahme. So fand sich denn unter den 25 bekannteren Schülern Paul Hindemiths neben Kukuck auch nur eine weitere Geschlechtsgenossin: Ruth Schonthal, ebenfalls in Hamburg geboren und 1938 mit ihren Eltern emigriert.

Eine Frau mit Überzeugungen

Aufgrund ihrer jüdischen Abstammung teilten beide Frauen das Schicksal der Verfolgung. Zwar hatte Felicitas Vater – ein renommierter Chirurg – schon 1916 den Familiennamen von Cohnheim in Kestner ändern lassen; gleichwohl sah sich die Tochter im Deutschen Reich dem mörderischen Rassenwahn der Nazis ausgesetzt: Mit ihrem Diplom als Klavierlehrerin erhielt sie 1937 zugleich Berufsverbot. Während die Eltern indes auswanderten, blieb die Tochter. „Für mich kam das nicht in Frage“, erinnerte sich Kukuck später, „ich wollte in Deutschland bleiben, im Lande Bachs, Mozarts, Brahms’ und Schuberts.“ Möglich wurde dies durch die Hochzeit mit Dieter Kukuck in Berlin: Der Bräutigam überzeugte einen wohlwollenden Standesbeamten mit einer nachträglich ausgestellten Geburtsurkunde von der „arischen Abstammung“ der Braut. Ja, die Komponistin wurde sogar in die Reichsmusikkammer aufgenommen – ihre Werke veröffentlichen konnte sie allerdings erst nach 1945.

Einschüchtern ließ sie sich indes nie: Ihr Konzertdiplom als Pianistin bestritt sie 1939 mit Hindemiths Sonate Nr. 2 – dabei war der unter den Nazis als „Kulturbolschewik“ verschrien. Und kurz vor Kriegsende gewährte sie einer „illegal“ in Berlin lebenden Jüdin Unterschlupf und rettete ihr so das Leben. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog Kukuck dann nach Hamburg, wo die Erziehung ihrer vier Kinder Vorrang vor dem Beruf gewann. Vielleicht auch, weil sie mit ihren künstlerischen Grundsätzen abseits der Avantgarde der westdeutschen Nachkriegsjahre stand. Ihre Entwicklung war vielmehr geprägt durch Hindemith: Sein Plädoyer für eine Musik, die nicht reinem künstlerischen Selbstzweck dient, sondern sich sozialen Herausforderungen stellt und bei deren Entstehung Aufführungsort und Ausführende berücksichtigt werden, übernahm sie ebenso wie seine Ansichten zu Melodieführung, Harmonielehre und Tonsatz. „Hindemith war ein großartiger Lehrer“, heißt es in ihrem Tagebuch, „aber das interessanteste und anregendste, was wir bei ihm lernten, war die einstimmige Melodie.“

Musikalisch zu Hause in Blankenese

Kukucks Stil ist der Tonalität verpflichtet, Texte sind in ihrem Kompositionsprozess wichtig. Großen Raum nehmen daher weltliche und geistliche Vokalwerke ein: Sie vertonte Gedichte von Eichendorff und Storm, aber auch Verse von Selma Meerbaum-Eisinger, einer Jüdin, die als 18-Jährige im KZ ermordet wurde. Viele Volks- und Kirchenlieder finden sich in ihrem Schaffen, Kirchenopern wie Der Mann Mose (1986), weltliche Kantaten wie Und es ward: Hiroshima (1995) oder Kindermusicals wie Die Konferenz der Tiere nach Erich Kästner (1982). Während dieser Teil ihres Werks häufig aufgeführt wird und wurde – nicht zuletzt, da der Komponistin und Chorleiterin seit 1969 mit dem Kammerchor Blankenese ein eigenes Ensemble zur Verfügung stand – ist die Kammermusikerin weniger bekannt. Manche Stücke wie zwei Sonaten für Flöte und Klavier aus den 1930er Jahren sind nun im Rahmen der Jubiläumskonzerte erstmals zu hören. Neu- oder Wiederentdeckung? In Sachen Felicitas Kukuck ist beides möglich.